孙文辉 石潇纯丨中华文明探源与非遗阐释

自2001年开始,由科技部、文化部、教育部和中国社会科学院组织的中华文明探源工程,已经进入第五阶段(2020—2024)。其中一个重要的任务是:“推出更多考古成果,做好考古成果的阐释、普及和宣传工作,挖掘文物和文化遗产的多重价值,将尘封的历史揭示出来,让厚重的历史易感知、更有趣、离大众更近,能够增强历史信度,丰富全社会历史文化滋养,更好传承文明薪火。”

从2006年开始,湖南省文物考古研究所承担的中华文明探源工程的主要任务是:通过研究澧阳平原的聚落形态,复原该地区史前社会文明化进程的基本模式,并探讨这种模式在中华文明起源中的地位。在这一过程中,湖南非物质文化遗产的保护研究也进入了一个全新的阶段:对众多非物质文化遗产项目形成、发展的基本轮廓、内在机制,以及历史文化内涵有了深入的了解,使古人的组织形式、物质生产、精神文化等一幅幅生动的生活图景得以呈现。

澧阳平原上的新石器遗址星罗棋布,城头山、优周岗、鸡叫城、孙家岗、七星墩等遗址的先后挖掘,使得湖南地区史前文化在早期中华文明形成的过程中扮演了重要的角色。其中发掘的一些史前遗址和出土的珍贵的文物形态,在湖南的苗族、瑶族非物质文化遗产中仍有保存、传承。本文择其要点,阐释一二。

神性之光与文化起源

国之大事,在祀与戎。祭年和战争,都有大型的祭祀仪式,但战争(戎)的祭祀是随时举行的,而一年一度的祭年(祀)是定期的;战争的祭坛一般设在社区的中心,而祭年则是在聚落区域的东方。

澧阳平原城头山遗址的祭祀区,就在城头山的正东方。已发掘的远古时代的祭坛也多在城邦的东方或偏东方向的高山顶上。

光,是空间与时间观念形成的第一要素。空间与时间,又是人类文化不可或缺的因素。人类文化的起源,最早源于人类对光的认识和感受。

古希腊诗人赫西俄德的史诗《神谱》,就描写出了人类这种早期的印象:

你们,住在奥林波斯的缪斯,请你们从头开始告诉我这些事情,告诉我,他们之中哪一个最先产生?最先产生的确实是卡俄斯(混沌),其次便产生该亚─宽胸的大地,所有一切永远牢靠的根基。……从混沌还产生出厄瑞波斯和黑色的夜神纽克斯;由黑夜生出埃特耳和白天之神赫莫拉。

史诗中的厄瑞波斯是“黑暗”之神,纽克斯是黑夜女神,他们生下了“光辉灿烂的太空”的化身埃特耳和白昼之神赫莫拉。

光明,来自黑暗;有了光明,就开始有了一个生动的世界。中国苗族史诗《古老话》,也描述了那个混沌初开的史前世界:

从前天上灰蒙蒙,古时地下黑沉沉;从前天地相近,古时天地相连。水里没有船路筏路,地上没有驴路马路;天上没有鸟飞,水里没有鱼游。盘古才来开天,南火才来立地,地上才开始有土有岩,天上才开始有日有月。

有了天和地,黑沉沉的世界才开始有日月,有光明。神话虽然来自人的观念,但它反映出了一个不争的古老的事实:当一个人来到世界上,他睁开双眼,最先感受到的便是黑暗或光明。在人类的直观感受中,是什么冲破夜之黑暗给人类带来光明?当然是太阳。因此,对太阳的崇拜是各个民族悠远的历史传统。在遥远的原始社会,任何动物,甚至植物都会对光明和黑暗、太阳有不同程度的感受,但人之所以为人,就是从这种感受出发,逐步确立了人的方位意识、时间观念,并由此生发出种种意识与情感。

人们以太阳升起的方位为“东”,落下的方位为“西”,由此就会出现东、南、西、北“四方”,或东、南、西、北、上、下、中“七方”的空间概念;以太阳的升起为“早”,落下为“晚”,则会出现一早一晚为一“天”、大地的一个寒暑的变化周期为一“岁”的时间观念。

人类的先民并不拥有那些孤立的、纯粹的“东”“南”“西”“北”和“早”“晚”“天”“岁”的概念。他们的时间概念、空间概念是互渗于他们的原始思维之中的:在新墨西哥州印第安部族祖尼人的观念中,“云”是神呼出来的气,“在北方染成黄色,西方染成翠绿色,南方染成红色,东方染成银灰色……在许多部落的仪式中,颜色(有时则是性别)分属于每个方位。在契洛基人的咒经中,东方、南方、西方、北方各神分别相当于红、白、黑、蓝。每种颜色也有其象征意义。红色表示力量(战争),白色表示和平,黑色表示死亡,蓝色表示失败”。

色为光增添了情感色彩。这种色彩、方位和所寓意的情感互相渗透于一体的文化现象,在各个民族的原始意识中都普遍存在。我们曾经认为太阳是一个发光发热的星球,它给了我们光明与温暖:早晨,它升起在东方的地平线上;傍晚,在地球的西边落下。现代科学认知很不一样,太阳是太阳系的中心天体,是一颗恒星。太阳上也有磁场,地球围绕着太阳转,而太阳也在自转。太阳,是一个炽热的气体球,表面的温度约为6000摄氏度,中心温度约1500万摄氏度,太阳中最丰富的元素是氢,是地球上光和热的主要来源。

太阳在原始思维中,有的民族认为它是一位发射金色的致命毒箭的复仇之神,有的民族认为它是驾着一辆光芒四射太阳车的大神,有的民族认为它是一只神鸟─太阳神鸟,更多的民族却认为它只是一位男性大神遗失的生殖器(大阳),有了它,生机蓬勃,万物繁衍。

文化的传统培养了人们的生活与生产的习俗。太阳“带来光明和温暖”的客观事实,“教育”了原始人类。到了冬至,人们熬过了最漫长的那个冬夜,就是春天即将来临的日子。太阳从“东方升起”的客观事实,告诉人们祭祀太阳必须要去东边这个方向。因此,人们在聚落的东边,建设起一座常年的、神圣的祭坛,就不足为奇。

这种“复合”文化现象,在《礼记》当中,留下了深深的印痕,那里,空间和时间概念与许多其他的观念联系在一起。

孟春之月。日在营室,昏参中,旦尾中。其日甲乙,其帝大皞,其神句芒。其虫鳞,其音角,律中大蔟,其数八,其味酸,其臭膻,其祀户,祭先脾。……

天子居青阳左个,乘鸾路,驾苍龙,载青旗,衣青衣,服仓玉,食麦与羊,其器疏以达。

是月也,以立春。先立春三日。大史谒之天子,曰:“某日立春,盛德在木。”天子乃齐。立春之日,天子亲帅三公、九卿、诸侯、大夫,以迎春于东郊。

春天,去东郊,祭大皞、句芒,着青色,食麦羊,皇帝亲率诸臣,迎春于东郊。在整个的仪式中,各种概念都有着一种神秘的联系,它们之间可以互为表征,但归根结底,是源于周人的远祖对光的感受。

这正如乌斯纳在《神名论》中所说的一样:在原始思维中,人类“对光的崇拜编织成了整个人类的存在”。这种崇拜,也编织出了我们的文化。

炎帝神农氏“在位一百四十五载,每岁率民蜡祭,以报岁成。命邢天作《扶黎》之乐,制《丰年》之咏。又削桐为琴瑟,以和民风焉”。从部族的首领迎春东方的习俗,从远古走来,延续至整个农耕文化时代。民间众多县志记载:立春前一日,在官府的带领下,扎春牛芒童,更多的群众扮成渔、樵、耕、读各色人物,前往城市东郊,祭天地,之后,返回城府,游历街衢,通宵达旦。

2014年春,笔者在临武县武源乡界头村,亲历了一次“闹春鼓”的迎春祭祀。界头村三面环山,一条大道通往县城。“闹春鼓”选定的日子是农历正月初十。入夜,庆典在村中的祠堂中开始。鞭炮齐鸣,锣鼓敲响,一团篝火在天井中熊熊燃烧起来。简单的祭祖仪式后,一只红色的春鼓被抬进祠堂。接着由一位老年人扮演的丑角与一位中年妇女扮演的旦角唱起了对子调。对子调的演唱是“一唱众和”,群情激奋。

人们把点燃的线香插上草龙。披着蓑衣、象征玄鸟的年轻人在祠堂里舞动起草龙,龙头、龙身、龙尾上点燃的香火烧得更旺。在人们的欢呼簇拥之下,草龙舞出祠堂,春鼓、春锣在两位老人的敲打之下也尾随其后。草龙在祠堂前的空坪一阵狂舞之后,开始“围村闹鼓”。

天色渐渐暗了起来,全村的男孩子举起燃烧的火把,人们簇拥着春鼓与草龙,开始围村呼喊。鼓乐声、欢呼声、鞭炮声四起,鼓与鞭炮声惊醒起漫长的冬天中沉睡的村庄。绕村庄一周,队伍直接向村西边的毫山下奔跑,那里是村里最大的一片农田,春鼓队在田间击鼓、舞龙,寓意惊醒土地公,唤醒沉睡的田地。

从毫山下归来,闹春的队伍举着火把,转向村后东北方向的龙山上行进。龙山,又称江山背,是一座海拔800多米的山峰。山虽不高,但路不好走。北风呼啸,又飘起了零星小雪。前行的山路,湿滑而又狭窄。来到山顶,锣鼓鞭炮声中,一堆篝火在山顶上的一块平地上燃起,这种在山顶上燃起的篝火,古称“燔柴”的古老祭祀仪礼,在这里一直有保存,人们面对即将升起的太阳,唱起了高腔山歌,呼唤春天早日来临。

春鼓队伍下山,回到村庄入户闹春鼓。每到一家,主人就燃放鞭炮迎接,用香茶、米酒招待客人。人们在厅堂里擂鼓奏乐,演唱对子调,祝福新婚夫妇百年和好,祝儿童顺利成长,长命富贵。一户传一户,春鼓传遍整个村子,春天也随之传遍家家户户。传鼓完毕,已近凌晨。小伙子们将草龙舞上最后一轮,至村北的洞里小溪边,将草龙燃烧。寓意龙归大海,魂与魄随溪水流去,也带走村里的邪气与厄运。人们将春鼓送回祠堂,鼓乐声中,一年一度的闹春鼓圆满结束。

向东方,迎太阳,是人类自古到今的迎春习俗。界头村的袁氏宗祠,揭示了这是一支在北宋熙宁年间因“开梅山”迁徙到此地的宗族,虽然从语言、服饰等诸多方面已经汉化,但由于宗祠对祖先祭祀的强调而完整地保存了一种久远的习俗。

安神与安家

优周岗遗址,是澧阳平原新石器遗址中现已发现祭祀文化遗存最为丰富的遗址。它位于常德市澧县澧东乡优周村东部,地处涔水与澹水之间,为澧阳平原之腹心。该遗址以一处比周围平原高出2.7米的龟背形岗地为中心,文化层分布范围达13万平方米。因在建的东常高速公路从遗址西侧穿过,为配合公路建设,湖南省文物考古研究所组织考古队于2009年至2010年对这一时间跨度达两千年的新石器时代遗址进行抢救性考古发掘。在遗址坑(H45)的底部发现一个完整的、带刻画与压印纹之泥质红陶釜。釜底有3颗摆放规矩的红烧土块,是支垫陶釜所用。“这一现象提示我们,这一红陶釜为人为有意摆放于此,且历经数千年,直至发掘出土时,其状态从未发生过改变。”湖南苗族、侗族仍保存有这一古老习俗。

人为支垫摆放的红陶釜

2014年10月20日,笔者到湘西凤凰县山江苗族博物馆考察,博物馆建在山江苗王寨苗王府的旧址上。苗族文化学者、老州长龙文玉接待笔者进入厅堂,告知堂屋正中的地面下面有“安龙堂”,又称“龙窝”,让龙神与土神和睦共居,称为“安龙谢土”。建堂屋奠基时,在房屋中堂的位置先设置安龙堂,然后在堂中放置的一些生产生活用物,包括土灶、铁锅、五谷、牺牲祭品。

在厅堂中,还有一神龛香案,香案下置有一个铁三脚架。三脚架是苗族祖先神蚩尤的象征,苗语称为“青嘎”。神龛前有一个火塘,也是苗家神圣之地,客人不能随便从上面跨过去。三脚架与火塘上,都有类似“红陶釜”的鼎锅。“安龙堂”中,也应有此类鼎锅。

苗族的“安龙”与“接龙”仪式有关。“接龙”是歌颂蚩尤的一种祭祀仪式。《古老话·后换篇》中的“接龙(Reax Rongx)词”重点说的就是“索戎”。在苗语中“龙(Rongx)”即“戎(Rongx)”。在《古老话》中对“接龙词”有一段按语:

接龙词,古苗语称“惹戎惹笮”,直译为“喊龙喊夔”,汉语简译为“接龙词”。苗语接龙是接“大戎”“大笮”。传说大戎是湘西苗族的主要祖先,他首先发现了朱砂和使用朱砂,故把大戎接回来时,要在中堂放朱砂酒,叫“安龙堂”。

大戎是一个很强大的部落,在长江中游活动的时间相当长,上起神农下至夏禹,都是长江中游苗蛮集团的主要氏族。他们的后裔认为,从舜以后遭到的一切不幸,都是由于祖先大戎离开了他们之后才发生。因此,他们想把大戎接回来。尔后“接龙”的祖宗崇拜仪式,就这样兴起而沿为习俗。

这种解释符合古歌原意。在《古老话·接龙词》的开头,巫师就讲述了“接龙”的缘由:

东方的大戎,西方的大笮,五方的大戎,六角的大笮,离家上路走了,开步启程远行,从此我们挣钱无路,从此我们找钱无门。家门从此不旺,农业从此不兴。喂鸡不大,养猪不肥,撒谷种不生秧苗,播小米不长根茎。怎不教人寒心冷意?哪不教人坐立不安。因此——选吉日来接戎濮戎娘,择良辰来接戎奶戎妈。

“接龙”仪式的过程基本是先祭龙,再接龙,最后安龙。

家庭安龙时,堂屋中点满灯烛,铺开大竹簟摆好红、黄、黑、白、青五匹彩布、五色纸,遍插彩旗,竹簟中央摆有“龙粑”、酒肉等祭品。祭台上供奉的牲猪有两头,一头祭祀雷神,另一头祭祀龙神。寨子“安龙”时,祭牲改用白水牛,而不用猪;在寨子里的公共场坪上设立神座,“引龙”时要求每家主妇都参加,跟在巫师后面,鱼贯而行,蜿蜒如龙。白天接龙,晚上巫师唱“龙歌”,男女对歌,通宵达旦。第二天,祭龙开始,巫师绕祭坛唱接龙词,当巫师将龙接到门口时,鼓乐齐鸣,爆竹喧天,宾主齐声呐喊:“哎,接到了!”巫师提着从水井或溪流河谷中取到的“龙水”,绕屋或绕坛行走3周,再跪拜“安龙”。

安龙在堂屋或坪场中进行。人们在堂屋或坪场当中掘好一穴,称为“龙穴”,深约一尺,置瓷碗一只,盛满龙水,再放银粉、朱砂、水酒,再将石板覆盖在上,然后掩土。这样,就把龙接回并安顿在家中、寨中,便可保佑家庭或寨子年年六畜兴旺,五谷丰登。苗族一户家庭安龙时,供奉的是牲猪;一个寨子“安龙”时,祭牲用白水牛而不用猪。甲骨文“家”字对此作了解答。

无独有偶,侗族的“萨岁”祭祀中也有着同样的文化密码。“萨”(Sax),是侗族人一位至高无上的女神。她又称为“萨玛”(Sax Mags)、“萨岁”“达摩天子”“萨子”。“萨”,侗语即为祖母(奶奶),“玛”即是先祖,“萨岁”就是母系社会中侗家的女神。侗族人普遍认为,侗族的土塘田埠、稻作耕作、栖身居住等休养生息之地都为萨所赐,她神通广大,能主宰一切,是保佑侗寨平安、六畜兴旺、五谷丰登的灵验女神。进入侗乡,不论走到哪个乡、哪个村、哪个寨,在寨边、鼓楼边、花桥边都有一座或普通或讲究的祭坛——萨坛。萨坛内祭祀的是萨神——女神。有了她,侗寨平安。萨坛周围没有碑,只有3块小石板或石头垒成的小方形祭坛,是侗族地区保存的原始祭祀场所。

通道县是萨坛最多的县。通道21个乡镇,大萨坛共有64座,以侗族聚居区年代久远的村寨居多(如下乡多达8座),县溪阳晚滩、坪坦高步、芋头古寨、坪阳等都保存着原始的萨坛。萨坛并不“宏伟”,有的侗寨给萨坛盖个小屋称“亭萨”,即萨亭。侗人迁徙到一个新的地方,在建寨之前最先建造的就是萨坛。

萨坛设在寨子中心,第一步,先挖出一个深约5尺、直径约5尺的洞井;第二步,在洞穴的中心架三脚鼎架,在上面放一口铁锅,锅内放入七色丝线、铁钳、碗筷、衣裙、首饰、灯台、瓦壶、瓦坛、剪子等日常生活和劳动用具;第三步,在上面覆盖一口铁锅,用土埋好扒平;第四步,以一桑树捆扎成“万年伞”,插入土坑正中地下;第五步,在四周以白岩石摆放成八卦;第六步,覆土堆成圆形土包,土包上栽千年矮等常青树或四季花,形成萨坛。最后,萨坛周围用石块砌好,或竖亭遮雨,或架梁遮阴,形成萨殿;萨殿中设供台,供人烧香供奉。萨坛建好之后,人们开始进行3天的祭祀萨神的仪式,请求女神保护侗家人丁兴旺,四季平安。然后各家各户从萨殿引回火种,点燃自家的火炉。

这又让笔者联系到了甲骨文“安”字。日本民俗学家白川静认为:汉字的“构造的原理,表现了那个时代的观念和思维方法……文字的原义,在其构造中显著地残存着”。由于汉字是一种象形文字,因此,“安”与“家”的甲骨文,实质上就记录了一个关于“安家”的古老民俗。

各种字体的“安”与“家”

“安”下的“女”字,代表的是母系氏族时代的“女神”,如侗族的萨神,“家”下的“豕”字,就是一头用于奠基时的猪,如苗家家庭建房“安龙”时供奉的牲猪。而“女”神与“豕”牲上面的“宀”,可能就是苗家“安龙堂”中的鼎锅、侗家萨坛下覆盖的那口铁锅,而优周岗遗址中出土的,被人有意放置未动的“红陶釜”,也有可能是优周岗人用于安家落户的礼器。

㞢型面具与传统傩仪

这是优周岗遗址上出土的一尊“木雕人面相”。木雕人面相“以一整木雕刻而成。人面鼻子以下已残缺不见,只见隆起鼻子及圆形镂孔的双眼。两侧向上生有两角,顶部正中间立有一木柱。判断此人面相可能属傩面性质”。傩面出土在大溪文化时期的祭坛淤泥堆积层中,由于土壤中的金属元素向面具富集,所以能够保存至今。这尊木质傩面与同一遗址上那些人工竖立的房屋立柱一样,是“澧阳平原独特的气候与土壤环境,使土壤中的金属元素在沉入淤泥后,向木柱周围富集,在木柱外面形成一层硬壳。历经数千年,中间的木柱虽早已化作淤泥,但因为外层硬壳的支撑,让我们今天仍能看到当初立柱的形态”。

优周岗遗址出土的傩面具

这尊傩面在祭祀中如何使用?表现出了澧阳平原新石器时代怎样的精神生活?又在以后的历史中如何传承?这些问题蕴含了十分丰富且珍贵的历史信息。在优周岗时代,傩神是为人们驱除各种灾难、解除各种危难的神祇。这尊傩面长60厘米,宽30厘米,显然不是戴在人脸上的面具,而是东汉经学家郑玄注解《周礼》时所说的“魌头”,是优周岗人用来“索室驱疫”的工具(法器)。使用它时,法师将它举在头顶,身上蒙上大型野兽之皮(如熊皮),在众人的呼喊和簇拥之下,至室内驱除邪气和瘟疫。

这一驱傩仪式,历代文献都有记载。《礼记·月令》曰:“季春之月,命国难,九门磔攘以毕春气。仲秋之月,天子乃难,以达秋气。季冬之月,命有司大难旁磔。”汉代,宫廷的除夕大傩以十二月腊祭前一日为期。《后汉书·礼仪中》载:“先腊一日,大傩,谓之逐疫。”唐代《乐府杂录》载:“用方相四人,戴冠及面具,黄金为四目,衣熊裘,执戈扬盾,口作‘傩、傩’之声,以除逐也。”至宋代,周密《武林旧事》:“禁中以腊月二十四日为小节夜,三十日为大节夜,呈女童驱傩,装六丁、六甲、六神之类。”在乡下,“十二月八日为腊日。谚语:‘腊鼓鸣,春草生。’村人击细腰鼓,戴胡头,及作金刚力士以逐疫”。宋代无论宫廷还是民间,傩仪都在向世俗化、娱乐化方向发展。元明清三代,由方相氏蒙熊皮、戴面具、执戈扬盾的驱傩仪式从宫廷中消失,以优人装扮的吉祥戏剧开始替代古代的傩仪。另外,在偏远山区乡野,清乾隆二十八年《清泉县志》载,“蒙熊皮、戴面具、执戈盾”的驱傩仪式,开始被“披狮被、持吞口、舞龙灯”的乡风乡俗所替代;人们“刻木为狮头,以大被为身,缚棕为尾,鼓乐喧舞,至是夜止”。这种被称作“神狮子”的圣兽穿村过寨,进入家家户户,一方面索室驱疫,另一方面恭贺新春。

澧阳平原优周岗遗址上出土的这尊傩面具,用令人生畏的面貌“以惊驱疫疠之鬼”的观念与行为方式,传承至今未曾改变。面具源头在哪里?涉及了形态,其中最为显著的就是“屮(㞢)”字形头角。“蚩”,上“㞢”下“虫”,是用传说中的东夷战神蚩尤的头像构成。在甲骨文中,蚩的部首“㞢”字经常出现,数不胜数。

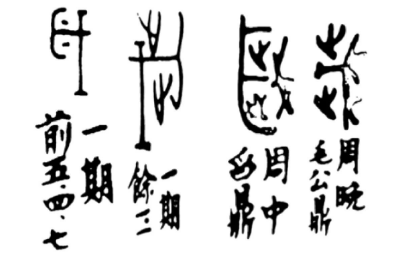

蚩字的一系列演变

这种“㞢”“屮”“山”型的器物,在新石器时代晚期曾有大量出现。如距今11000—6500年良渚文化中的神人兽面纹玉三叉形器,以及美国弗利尔博物馆收藏的同样器型。出土于良渚文化遗址,被考古学家称为“完整造型的神徽”,同样是“屮”或“㞢”型器物。有趣的是,这一时代的玉面人像面部表情充满着友善。如位于长江中游湖北天门市石家河文化遗址(距今7000年)的“神人像”,雕塑同样精致。这种友善、可爱的面容,有可能与传说中的蚩尤是东夷部落人祖先有关。因此,早期的、东部的“屮”型面具,并非惊驱疫疠之鬼的面具,相反,它是东夷部落人的祖先神徽。

1987年良渚瑶山遗址出土“山型器”

美国弗利尔博物馆藏“山型器”

被称作良渚神徽的完整造型

石家河文化遗址出土的玉面人像

由于蚩尤与黄帝大战于涿鹿影响深远,到了兵荒马乱的春秋战国时代,蚩尤就成为普遍认可的战神。《史记·封禅书》曰:“始皇遂东游海上,行礼祠名山大川及八神,求仙人羡人之属。八神将自古而有之,或曰太公以来作之。齐所以为齐,以天齐也,其祀绝莫知起时。八神:一曰天主,祠天齐。……三曰兵主,祠蚩尤。蚩尤在东平陆监乡,齐之西境也。”

20世纪下半叶,河北平山县发掘的战国时期中山国陵墓第6号墓,就发现了九鼎及6件“山”字形青铜器物。这6件“山”字青铜器物,是中山王在某次重要的战争祭祀中的重器。笔者认为,它是甲骨文中“蚩尤旗”(战旗)上的附件——6件巨大的“㞷”蚩尤旗,在甲骨文辞中也有出现,它被甲骨文专家注译为“纛”。卜辞云:“鼎肉。己巳卜。旦鼎。小子己曰。殷告纛。”

卜辞的意思是:殷王设鼎献肉,择日卜问:殷国出师能胜利吗?“殷告纛”是卜辞事件的主体。殷,指明了是王国兴师;告,即祈求什么事;纛,是王之旗,即战神蚩尤之象征。这里,“纛”的甲骨文是象形字。古者天子出,建大牙旗,旗旌形若齿,故云“牙旗”。传说黄帝战胜蚩尤后,剪下蚩尤的头发作为纛的齿饰,由此奠定了“纛”的神圣地位。卜文中的“纛”也像“蚩”状。此甲骨卜辞记录的是商王出征前祭祀蚩尤,以祈求出师大捷。

中山王墓出土的6件器物是纛的一部分,即王旗之上的“㞷”,㞢形器下就是“合纵联盟”中魏、赵、韩、燕、楚,以及中山国的六国王旗,与《战国策·中山策》“犀首立五王,而中山后持”有关。中山王主持了“合纵联盟”的仪式,他把有纪念意义的6件大纛旗具带入坟墓,以示自豪。

“纛”在历史的演进中被演化为蚩尤之旗。《史记·高祖本纪》说刘邦起兵时“祠黄帝、祭蚩尤于沛庭,而衅鼓、旗帜皆赤”。《史记·封禅书》说刘邦立国前“祠蚩尤,衅鼓旗”,建国后“令祝官立蚩尤之祠于长安”。《史记·天官书》记载有天上有“蚩尤之旗,类慧而后曲,象旗。见则王者征伐四方”,蚩尤在西汉不但被视为战神,而夜空也有“蚩尤之旗”彗星出现之时,王者征伐四方的星相。

蚩尤之旗,在苗族蚩尤的传说和祭祀中同样存在。湘西自治州泸溪县良家潭乡洗溪镇巴代(苗族祭司)张宗江说:“出了伤亡鬼,就要戴青嘎(三脚架),披蓑衣,用黑灰画脸,装蚩尤做大法事。”他说:“蚩尤法术高,黄帝都怕他。黄帝杀了他,让部下举着他的头去冲锋。头腐烂了,就画他的像在旗帜上,经常打胜仗。”苗家的传说比史料更加丰富,也具备某种历史的真实性,先是用蚩尤头震慑敌人;头没有了,就演变为蚩尤旗。在湖南现存的傩戏中,“以傩却凶恶”的蚩尤像虽有变异,但仍有传承。除了苗傩中的头戴三脚架的“蚩尤”,还有“开山”“五猖神”的面具,都是蚩尤像衍化而成。象征战神的㞢型器,也是文物中众多“山型”青铜器纹饰的文化内涵。

“椎牛”“牯脏”与遗址考古

优周岗遗址2010年度抢救性发掘中最重要的收获,是发掘出一批大溪文化时期先民精神信仰类活动的遗存。除了木雕傩面,还有祭坛、祭坛上的兽骨坑,以及插有木棍的牛头等。2010年上半年度的发掘中,曾在遗址西北角、紧邻地势低洼易积水的壕沟处,发掘出一座白土台子,以洞庭湖区俗称为“白胶泥”土堆积堆筑而成,略呈圆形,直径不低于18米。与建筑类台基不同,这一台子上没有铺红烧土,亦不见立柱痕迹,却见有大量互相间具有叠压打破关系的兽骨坑。坑内堆积有大量的兽骨混杂碎陶片及红烧土块。这些兽骨坑皆较浅,或将兽骨烧土等直接堆积于当时的地表。依发掘时的初步鉴定,绝大部分都是牛骨,另见有少量猪骨和鹿骨,亦见有两块象骨。2010年下半年,考古队在祭坛的南部加布探方,发掘出此祭坛的西南边界,也发掘出新的兽骨坑,出土一牛顶骨、两牛角,但牛角尖部被人为砸断。另见一弯曲木棍,从下部插入牛颅内,说明这个祭台曾经是优周岗人举行过“椎牛大祭”的祭坛。

“椎牛”在湖南、贵州的苗族聚居区至今有传承。椎牛苗语称“弄业”,汉译为“吃牛”“跳牯脏”或“鼓脏节”,是苗族最大的祭祀仪式。以“跳牯脏”之名列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

“椎牛”祭祀在我国有着极其悠久的历史,早在炎黄时代即已兴起。大牢,就是以牛为祭。殷商之际,椎牛成风。据甲骨文载,凡禳除灾祸、祈年求神,均要用牛作牺牲。在周代,椎牛已有定制。优周岗遗址出土的牛颅顶骨,说明在大溪文化时期(约前4400—前3300)就有“椎牛”祭祀的存在。在甲骨文中,“出入日,岁三牛。”“癸未贞,其卯出入日,岁三牛,兹用?”这里有一个很重要的时间点:“岁”“出入日”。

甲骨文“岁”

甲骨文“岁”繁体字写作“歲”。其中一竖,为“戈”或“矛”,这在金文中能得到证明。戈或矛指向一个牛角形状的符号“牛头”,牛头后有两个印记,即为“杀牛祭”中常常标记的、牛的两边心脏部位。

岁,在甲骨文中有多种含义:一是时间单位。一年为一岁。但在先秦时期,岁与年是有区别的。“夏为岁,商为祀,周为年”,在夏、商,以冬至为一岁之首始。二是祭祀。岁字,既是一个动词(指祭祀活动),又是一个名词(指祭祀仪式)。三是祭祀行为,即脺、碎。脺、碎,有“破碎”“零碎”之意。甲骨文中“卒”“岁”二字相通。因此,新、旧岁交替的时刻——冬至之际,椎牛三头以辞旧迎新。

举行椎牛祭祀,与原始人类对生命的认识有关。人类学的研究告诉我们:在远古时代,由于人对自己生命的体验,相信血不仅是维持生命、增强力量所必需的自然流体,而且还是生命的精华,是灵魂的居所和载体。血有灵性,也有生命力,即便在离开动物或人体之后,这种生命力还继续存在,因此,血被看作复活再生、传宗接代的力量所在。为了让大地丰产而获得“再生”的力量,原始人就用鲜活的血液来祭祀大地之神。早在狩猎时代,牛就是人们重要的食物与衣物的来源。人们在与大自然的交往中看到,只有牛血是数量最多,并且最容易获得的血源。因此,用牛作祭品,以牛血祭祀大地的仪式是上古社会丰产巫仪中的一种普遍仪式。冬至之时,是一岁中从黑夜最长的一天转向光明渐长的一天,人们列队去东方迎接春天、迎接太阳,并用椎牛的方式,以鲜活的血液来祭祀大地之神,让在地之神复活、苏醒。

众多苗族椎牛祭祀研究资料,保存了仪式的基本过程。首先,准备牲牛。椎牛祭中所用的牛,是血气方刚、体魄健壮的牯牛。同时,准备好场地。场地正中立有一根花柱,用于吊牛。仪式举行多天。乾隆十六年(1751)《永绥厅志》载:“先一日杀牛,倩苗巫衣长衣,手摇铜铃,吹竹筒,名曰做米鬼;次日宰母猪,吹竹筒请神,名曰做雷鬼;第三日,宰雄猪祭享,名做总鬼;第四日设酒肉各五碗,米饼十二枚,置火床上,烧黄蜡,敲竹筒祀祖,名曰报家先。然后集邻族友,男女少长毕至,鸣锣鼓、放铳,请牛鬼;第五日,棚左右各置一桩,系黑白二牛各一,先让极尊之亲揖四方毕,用枪以刺,余以序进,一人持水随泼,血不淋于地。牛既仆,视其首之所向以卜休咎。首向其室,则欢笑相庆,以鬼来享也。”

甲骨文、椎牛祭祀与优周岗遗址考古相联系,记录下了一个久远的民俗,也回答了优周岗遗址给我们留下的难题。澧阳平原新石器时代遗址以及周边众多遗址之间,涉及如建城祭城的仪式、农田水利的规划与建设、陶器纺织的制造技艺、商品市场的交易与贸易等知识,都与非物质文化遗产有一定的关联,可以视为一个整体。期望有更多的考古发现,从非物质文化遗产角度揭示尘封的历史,寻求中华文明探源工程的突破,以丰富全社会历史文化,更好传承中华文明的薪火,更自信地屹立于世界文化之林。